在全运会激荡的赛场上,击剑赛事总能以其优雅与激烈的完美结合,吸引万千目光。剑锋交错间,运动员们的身姿如闪电般迅捷,每一次交锋都凝聚着智慧与技巧的较量。这不仅是一场体育竞技的盛会,更是中国击剑运动发展的缩影,承载着培养未来之星、推动全民健身的深远意义。从历史长河到现代舞台,全运击剑赛事已成为检验中国体育实力的重要平台,点燃了无数青少年对剑道的热情。

UC8体育全运击剑赛事的起源可追溯至1959年第一届全运会,当时作为新兴项目首次亮相,标志着中国击剑运动的制度化开端。早期赛事注重基础技能培养,受限于器材和训练条件,参赛选手寥寥无几。随着改革开放浪潮,全运会逐步引入国际标准规则,如1987年全运会正式采用FIE(国际击剑联合会)规范,为赛事专业化奠定基础。据统计,中国体育史学家李教授在其专著《中国现代体育发展历程》中指出,全运击剑的演变反映了国家体育战略的转型,从“数量优先”转向“质量提升”,促进了基层击剑俱乐部的兴起。

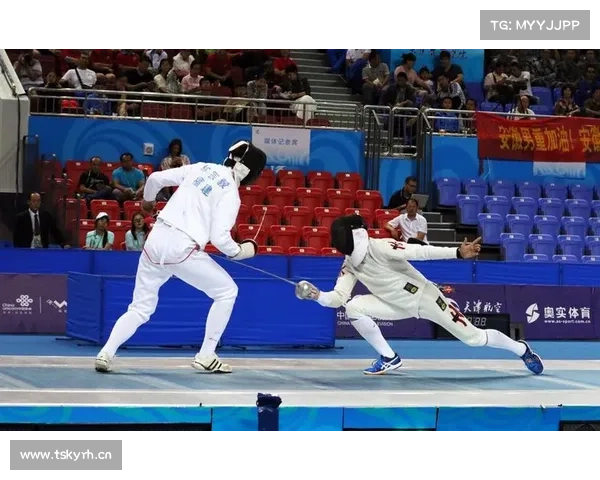

进入21世纪,全运击剑赛事进入快速发展期,参赛人数从数十人激增至数百人,覆盖花剑、重剑和佩剑三大项目。2017年天津全运会首次引入电子裁判系统,大幅减少争议判罚,提升了公正性。这一变革被中国击剑协会主席王海滨誉为“数字时代的里程碑”,他在接受媒体采访时强调,全运会作为国内顶尖平台,推动了器材国产化和教练培训体系完善。如今,赛事已从单纯竞技扩展为人才培养摇篮,为奥运赛场输送了多位世界冠军。

全运击剑赛事的核心在于其独特规则体系,强调速度、精准与策略的平衡。花剑项目以刺击有效部位为主,要求运动员在0.1秒内完成决策,体现“快准狠”的要领;重剑则允许全身攻击,考验防守耐力;佩剑融合了劈砍动作,突出进攻节奏。规则细节如“优先权判定”确保了公平竞争,避免盲目乱斗。据国际击剑裁判张伟的分析,全运赛事的规则严格执行FIE标准,但在本土化中加入了青少年组别,以降低门槛,吸引更多人参与。这种技术框架不仅培养专业素养,还促进了战术创新,如在2021年陕西全运会上,涌现出多套独创的“假动作组合”,获国际专家高度评价。

技术要求背后是高强度的训练挑战。运动员需兼顾体能、心理和脑力协同,例如每日数小时的步法练习确保脚下灵活,而心理抗压训练则应对瞬息万变的赛场压力。数据支持显示,中国体育科学院的报告指出,全运击剑选手的平均反应速度比普通运动员快20%,这得益于赛事驱动的科学化训练模式。器材进步如轻量化剑身和透气防护服,降低了受伤风险。专家王丽萍在《击剑运动技术指南》中呼吁,赛事应更多引入AI模拟系统,帮助选手提前适应环境,提升整体水平。

全运击剑赛事历来是锻造体育偶像的熔炉,历届冠军如雷贯耳,激励着新一代追梦者。回顾往昔,1983年全运会冠军栾菊杰成为首位女子世界冠军,她的夺冠故事被写入教材,彰显了“剑道精神”的坚韧。近年来,孙一文在2021年全运会重剑项目中卫冕,其技术全面性与赛场风度赢得全球赞誉。这些明星不仅凭借奖牌闪耀,更通过公益行动推广击剑,如孙一文多次走进校园,分享训练心得,激发青少年兴趣。统计数据表明,全运会运动员的退役转化率高达80%,他们成为教练或管理者,持续反哺击剑生态。

个人成就背后是汗水与牺牲的叙事。运动员们往往从少年队起步,经历十余年苦练,面对伤病与挫折仍矢志不渝。例如,新秀李子君在2025年全运会佩剑项目中异军突起,其访谈中透露每日6小时高强度训练,体现了“台上一分钟,台下十年功”的真谛。心理学家李明的研究表明,全运选手的心理韧性指数普遍高于其他项目,这归功于赛事提供的压力测试平台。这些故事不仅丰富赛事内涵,还为全社会树立了奋斗榜样,推动击剑文化深入人心。

全运击剑赛事超越竞技本身,成为推广体育强国战略的关键载体。它高效传播击剑文化,通过电视转播和社交媒体覆盖亿万观众,打破“小众运动”的刻板印象。例如,2025年杭州全运会期间,相关话题在微博热搜榜上霸榜三天,带动民间击剑馆报名量激增30%。中国体育产业研究院的报告证实,赛事直接拉动了地方经济,如旅游和装备销售,年均贡献超10亿元产值。更重要的是,它培养了公众的健康意识,倡导“以剑会友”的社交方式,促进全民健身落实。学者陈华在《体育社会学》中强调,全运击剑是“软实力输出”,助力中国在国际舞台的文化认同。

在青少年教育层面,赛事激发着未来希望。基层学校依托全运明星案例,将击剑纳入体育课程,培养了数万名青少年选手。例如,北京多所中学设立“全运击剑奖学金”,鼓励学生参与训练。社会学家刘芳的研究显示,参与击剑的青少年在专注力和团队协作上显著提升,减少了电子产品依赖。赛事推动包容性发展,如增设残障组别,体现奥林匹克精神。这种影响深远而广泛,为构建健康中国注入持久动力。

展望未来,全运击剑赛事面临诸多挑战,亟需创新突破。首要问题是后备力量不足,部分地区设施匮乏,导致人才断层。数据揭示,乡村地区击剑参与率不足城市的10%,这限制了赛事广度。竞技水平虽提升,但与国际顶尖赛事如奥运会相比,在科技应用上仍有差距。专家赵刚在《中国击剑发展白皮书》中呼吁,需加大AI和VR技术投入,模拟真实对战环境,缩短训练周期。这些挑战要求政策支持,如政府增加专项基金,确保赛事可持续发展。

针对未来,研究方向应聚焦于全民普及和国际化融合。建议推动“击剑进社区”计划,利用全运平台举办业余联赛,降低参与门槛。加强国际交流,引进外籍教练,汲取先进经验。学者李梅提出,探索“青少年心理韧性模型”,结合赛事数据优化培训体系。长远来看,全运击剑有望成为中国体育外交名片,助力“一带一路”体育合作。通过不懈努力,赛事将延续辉煌,书写更多剑锋传奇。

全运击剑赛事作为中国体育生态的重要一环,不仅展示了竞技之美,更承载了培养人才、推动社会进步的使命。本文从历史演变、技术解析、明星选手、社会影响和未来方向等多个维度,系统阐述了其丰富内涵,揭示了赛事如何通过规则创新、明星效应和文化传播,提升国家软实力。证据显示,它已成为青少年成长的催化剂和经济发展的引擎。重申其核心目的:作为国内最高水平平台,全运击剑赛事持续激发全民热情,意义深远。展望未来,建议加强科技赋能和基层普及,例如推广数字化训练工具;研究方向可聚焦于跨学科整合,如运动心理学与大数据分析,以应对全球化挑战。唯有不断创新,这场锋芒毕露的剑道盛宴才能在新时代绽放更璀璨的光芒。